目次

空売り規制銘柄はエントリーチャンス

株式投資ではリスクを最大限に抑えることのできる現物取引の他に、証拠金を担保にレバレッジをかけて多くの株が購入できる信用取引というものがあります。

レバレッジをかけるほど得られる利益は増え、資金効率を高めて有利に運用することができる反面、発生する損失に関しても相応に拡大する中上級者向けの手法であり、利益優先のエントリーが資産を大きく減らしてしまう可能性も秘めています。

一方、そうしたハイリスクハイリターンの手法にはもう1つ「空売り」というメリットがあります。

これは証券会社から株を借りることで「初めから売りでエントリー(空売り)」することができ、現物取引では上昇相場の押し目買い等しかできないところを、下落相場の戻り売りも可能となるため当然利益チャンスは2倍になり、幅広い戦略を取ることができるようになります。

そして今回は、初心者でも明確な売買サインとして活用できる空売り価格規制の銘柄について解説していきますので、相場に現れるチャンスを取りこぼさないようにしっかり押さえていきましょう。

空売り規制とは

空売りを制限なく許してしまうと、あえて株価を下落させて利益を得る勢力が生まれる可能性があり、極端な値動きはトレーダーが強く混乱してしてしまうことにも繋がるでしょう。

そしてそれらを抑制する目的で設けられたのが空売り規制であり、株式投資においては必須の知識といっても過言ではありません。

そこでここでは、空売り規制の条件や内容について詳しく解説していきますので、今後信用取引を検討している方は特に押さえておきましょう。

空売りが制限される

空売り規制は、前日株価と比較して10%以上下落した場合に取引所によって発動されます。

ちなみに規制対象銘柄が翌日も条件に該当する場合は連続して空売り規制がかかることになりますので、その点も注意しておきましょう。

空売り規制の内容とは

条件を解説したところで、次は空売り規制の内容について見ていきましょう。

・ワンショットで51単元以上の空売りが規制される

ちなみに単元とは銘柄毎に定められた売買単位であり、1単元が100株、あるいは1,000株に設定されているのが基本です。

また、50単元以下であれば指値注文に限り受け付けてもらえます。

・規制期間は発動から翌営業日の大引けまで

原則として空売り規制期間は翌営業日の大引けまでとなりますので、たとえば金曜日の段階で空売り規制が発動された場合は月曜日の大引けまで待つ必要があります。

空売り規制の注意点

次は空売り規制の注意点について解説していきます。

初心者は特に売り禁との違いが分からないこともありますので、空売り規制についてしっかり押さえておきましょう。

売り禁との違い

先ほど触れた通り、規制下においては50単元までであれば空売りの指値を入れることができます。

一方、信用買いよりも空売りの比率が大きくなることで、証券会社が貸し出す株式が枯渇した際に発動される賃借取引の申込停止措置(通称:売り禁)に関しては新規の空売り注文が完全に禁止されてしまいますので、両者の違いを明確に押さえておきましょう。

また、発動されるタイミングは緊急性が高い場合を除いてその日の大引け後が多くなっていますので、証券会社や取引所の情報を確認して下さい。

規制違反は罰則対象にもなる

先ほど解説した通り、空売り規制では50単元までは空売りの指値を入れることができますが、証券会社を分けたり、同じ口座で複数回に分けて51単元を超える発注をした場合は「意図的に空売り規制を逃れようとした」と判断されて罰則の対象になる可能性があります。

したがって、もし空売り規制中に空売り注文を出す場合は1度の注文でしっかり単元数を管理することが重要となります。

相場状況によって発注できる価格は変わる

空売り規制下における発注には上昇と下落時の2パターンが存在しますが、それぞれ微妙に条件が異なりますので、注意しましょう。

・規制価格からの上昇時

たとえば1,000円で規制がかかっている状況で1,001円に株価が上昇したとします。

この場合、現在の株価から空売り注文を入れることができ、規制株価以下では引き続き注文を受け付けてもらえません。

・規制価格からの下落時

規制価格が1,000円で現在株価が999円に下落した場合、指値注文ができるのは規制価格より上の1,001円からです。

この通り空売り規制中でも、相場状況によって注文できる条件は変わってきますので、トレードの際は注意して下さい。

空売り規制銘柄を活用する

ここからは、空売り規制銘柄を活用した投資手法について見てきましょう。

まず押さえておきたいのは、規制が発動した際の「空売りポジションを持っている勢力」の心理です。

空売り規制時は買い戻しが起こりやすい

株式相場は株を買う勢力が多ければ株価は上昇し、逆のパターンでは下落するのが基本です。

したがって「空売りポジションの損切り=買い戻し」は株価上昇の大きな要因となることに加えて、空売り規制が発動された際はトレーダーの心理としても損切りするバイアスが強くなることが多くなっています。

この背景から、特に機関投資家等の大口が手仕舞いを始めた際は株価が高騰するケースもありますので、空売り規制銘柄は買いエントリーのサインとも言えるのです。

ちなみに株式投資ではこういった現象を「踏み上げ」とも呼びますので、あわせて覚えておきましょう。

買いエントリーの根拠を高めるポイント

空売り規制銘柄はポジションを損切りする心理に繋がりやすくなりますが、当然100%そういった値動きになる確証はありません。

したがって、少しでも精度を高めるために以下のポイントに注目するようにしましょう。

・空売り規制発動後に出来高が上昇している

・空売り規制前後に株価が高騰する材料がでた

・空売りポジションの比率が大きい

買いエントリーを仕込む際はこれらをチェックすることで更に効果を上げることができ、特に低位株の場合は踏み上げがトリガーになってトレンドが発生する可能性もありますので、是非参考にして下さい。

機械的に損切り設定しておく

空売り規制後の高騰は空売りポジションの損切りが大きな要因を占める性質上、短期的に終了してしまう場合も多くなっています。

したがって、そのままトレンドを形成するかと思いきや急降下して下落相場に転換というパターンもありますので、エントリーした段階でしっかり損切り設定をしておきましょう。

空売り規制銘柄を調べるには

ここまで解説した通り、空売り規制銘柄は買いエントリーサインとして活用することができますので、以下の方法で銘柄を探してトレードするのもおすすめです。

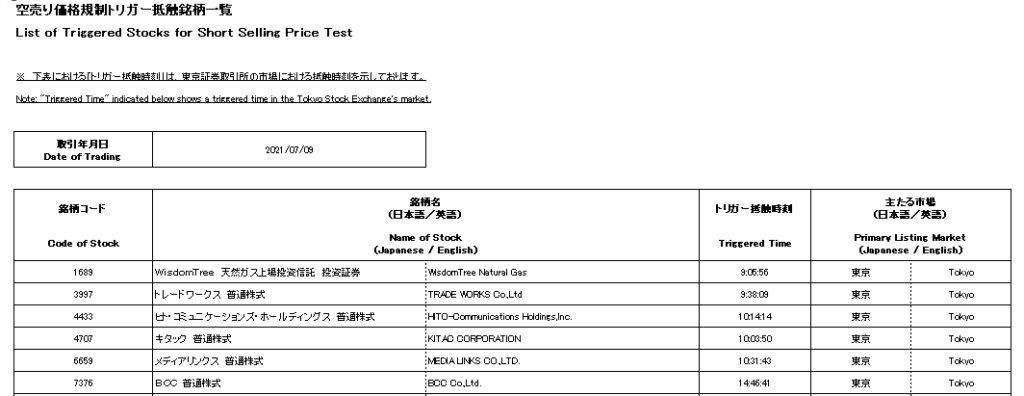

・JPX(日本取引所グループ)公式サイト

JPXの「空売り規制に関する情報」ページでは、Excelファイルで規制対象の銘柄を確認することができます。

参照:JPX

この通り初心者でも簡単に情報を抽出できますので、是非活用してみましょう。

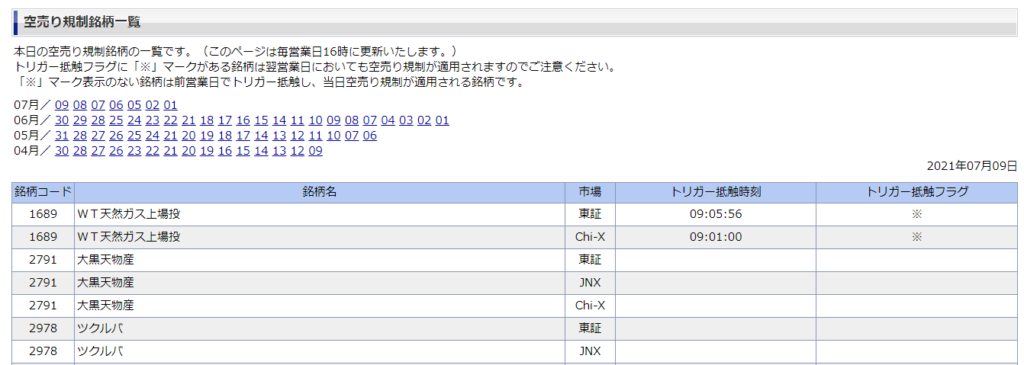

・証券会社HP

自身が利用している証券会社のHPでも対象銘柄を確認することが可能です。

参照:楽天証券

ちなみに空売り規制銘柄を先読みしたい方は情報サイトの値下がり率ランキングを利用するのもおすすめです。

参照:Yahoo!ファイナンス

もちろんランキング上位であってもその後、空売り規制対象になる確証はありませんので、ある程度相場観を身につけてから分析するようにしましょう。

まとめ

今回は空売り規制銘柄の活用方法や注意点について解説してきました。

株式投資では信用取引を利用することで空売りエントリーが可能となり、相場の様々な局面に対応することができるようになります。

また、急激な下落を抑制するための空売り規制は、ポジションを保有しているトレーダー達による大量の買い戻しが期待できる有効なサインにもなりますので、本記事を参考に、空売り規制中の銘柄のエントリーに是非チャレンジしてみて下さい。

【無料】株システムトレードの教科書の記事は「システムトレードの達人」を使って検証しています。

↓↓↓↓↓

今ならシステムトレードの達人(無料版)がこちらよりダウンロードできます。

ぜひ手に入れてください!