目次

カブセの上抜けとは

初心者が株式投資を始める際、カブセやローソク足といった様々な専門用語が並んでいることから困惑してしまうケースが少なくありません。

一方、そこで注意したいのが「これは覚えなくても大丈夫だろう」と簡単なイメージで切り捨ててしまうことです。

実際のところ、全ての手法を端から覚えていく必要はありませんが、活用できるかどうかは相場次第といえるでしょう。

すなわち、無駄な知識というものは1つとしてない、ということになります。

そして、今回解説するのは少々難易度の高いイメージが付きまとうカブセの上抜けです。

カブセの上抜けは、先ほど触れた通り初心者が習得を諦めてしまいがちな手法の1つであります。そのため本記事で是非、カブセの上抜けのローソク足を参考にして下さい。

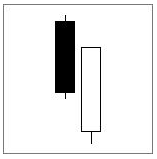

大陽線と大陰線が連続したローソク足

カブセの上抜けとは、大陽線のローソク足に覆いかぶさる形で、大陰線のローソク足が出現した後、少しの揉み合い相場を形成して前回の高値を上抜くチャートパターンです。

参照:大和証券

参照:大和証券

より具体的な流れとしては、上昇トレンドを形成している大陽線の翌日に高寄り、そして一旦の利確が入って大陰線のローソク足を形成します。

すなわち上図のようなローソク足が連続した「かぶせ足(かぶせ線)」が完成するのです。

かぶせ足が出現したその後、何日か揉み合いを繰り返して再度高寄りとなり、前回高値を超えたら絶好の買いチャンスが到来します。

また、往々にしてより強い上昇基調となることから、カブセ足はデイトレやスイング等の多彩なスタイルで重宝するテクニックといえるでしょう。

カブセの上抜けはどのように見る

カブセの上抜けを狙う上で重要なポイントは、先ほど触れたカブセ足が発生した場合に

「このまま上昇するのか?」

「反発するのか?」といった将来的な値動きを正確かつ素早く判断しなければいけないことでしょう。

プロトレーダーであればカブセ足を観測した時点で一旦売却し、上抜いたタイミングで買い戻すといった作業を行いますが、初心者はそのような高度な立ち回りができないため、無駄にポジションをこねすぎて資産を減らしてしまうケースがほとんどです。

そこでおすすめしたい判断基準が、ローソク足を見て「陽線の始値を下回るか」というポイントになります。

カブセ足は投資家全体の心理に深く影響を与えるチャートパターンであることから、上下どちらに割り込んでも強烈なトレンドを形成する可能性があるでしょう。

そのため、カブセ足が発生した際はまず陽線の始値に注目して、下回っていれば弱含み、しっかり上回っていれば引き続き抜けるのを待つ形が望ましいといえます。

ただし、株式相場に絶対はないため、一度始値を下回っても再度上昇することがある点には注意して下さい。

買い手の心理状態で行動が変化する

カブセの上抜けを制するには、ローソク足を見るだけの表面的な情報だけでなく裏側に潜む買い手の心理状態を考察しなければなりません。

具体的には、カブセ足が出現した経過時間(揉み合い相場)が長いほど「下抜けるかもしれない」という投資家の失望感が膨れ上がってきます。

ただし、この期間は以下の勢力が生まれるため、相場が大きく動き出す準備段階であることも、カブセ足の出現によって秘めているということを理解しておきましょう。

- 売却した後に様子を見ているノーポジションの勢力

- 空売り勢力(上昇した際にロスカットか損切りして更に勢いを高める養分)

- 買持ちし続けている勢力

そして、相場全体の下落観測が強まったタイミングで直近高値が更新されると、ノーポジション勢力が一斉に買い注文を行い、空売り勢力はロスカット、買持勢力は更に買い増す流れになるのです。

簡単なイメージとしては、極限まで縮んだバネが一気に伸びる状況ともいえるでしょう。

一方、安値を割って下落が始まった場合は空売りが増して買持勢が損切りを行うことから、強烈な下落トレンドが始まる可能性も考慮しておかなければなりません。

相場反転の前兆になる

上昇トレンドが長期間継続した後に高値圏でカブセ足が出現した場合、大きな相場反転の前兆となる可能性があります。

その背景として、カブセ足はトレンド終了の疑いや相場に対して何かしらの悲壮感を抱いた投資家による利食い売り等で発生するケースが多いからです。

一方、上昇相場の初動では市場の買いが相対的に少ない上、押し目買いを入れる投資家が多いことから、余程の悪材料が出ない限り強いインパクトには繋がりにくいでしょう。

実際のところ初心者にとっては少々難易度の高い考え方でもありますが、株式投資で勝つには必ず身につけておくべき相場心理といえます。

カブセに類似する並び

ここからは、カブセに類似するローソク足を見ていきましょう。

先ほど触れた通り、上昇の初動でカブセ足が発生した場合は大きなトレンド転換を引き起こす可能性は低くなっていますが、類似した異なるチャートパターンであった場合には注意が必要です。

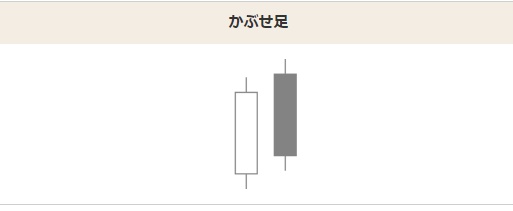

当て首と入り首のローソク足

入り首線は、前日の引け値より下に寄り付いた後、直前ローソク足の実態まで上昇しつつ、半値まで戻すことができなかった状態です。

そしてあて首は、前日の引け値より安く寄り付きつつ、直前ローソク足の安値までも取らなかった状態となります。

参照:トウシル

参照:トウシル

両方とも微妙に異なるチャートパターンですが、前日ローソク足の半値まで戻さなかったことから、売りが優勢している点は共通しています。

また、下落初期や中期で入り首線とあて首線が出現した場合、まだまだ下落トレンドが継続する可能性が高いことにも注意が必要です。

差し込み線のローソク足

差し込み線とは、大陰線の後に陽線が出現するチャートパターンを指しており、基本的には直近終値よりも安寄り、実態の範囲内でローソク足が終わります。

参照:株ちゃお

参照:株ちゃお

差し込み線は基本的に「上昇相場の継続」を意味しており、前日陰線を下抜けているからといって売りで入るのは一旦ストップした方が良いでしょう。

一方、形成段階で買い注文を入れるとダマシであった場合に損失を生む可能性があるため、しっかりと上昇し続けていることを確認しなければなりません。

また、よく似たチャートパターンに切り込み線というローソク足のパターンもありますが、こちらも買い注文の増加を示唆する意味合いを持っています。

参照:株式用語辞典

参照:株式用語辞典

参考までに、切り込み線と差し込み線の違いは当日の終値が前日ローソク足の半分以上かどうかです。

カブセの上抜けが現れた場合のトレード

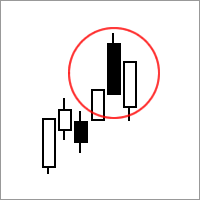

先ほど触れた通り、高値圏でカブセ足が出現するとトレンド転換の前兆と捉えることができます。

そして、カブセ足を明確に上抜けた場合は売り圧力を跳ね除けたという認識を持って、強烈な上昇基調となるでしょう。

ただし、カブセ足が観測できた初期段階ではトレンドなのか一時的な上昇かは分かりません。

そのため、強そうなチャートパターンだからこそ慎重にエントリーする必要があるのです。

カブセの上抜けが出たら買いのチャンス

カブセのエントリー手法としては、やはり数日程度かけた綿密な監視が重要といえるでしょう。

たとえば、気に入った銘柄を日々チェックしていくうちに陽線が出現したと仮定します。

その際、仮に翌日陰線となっていたとしても、その次のローソク足で2日前の陽線高値を超えていればエントリーが成功する確率が高まるでしょう。

また、あまりに多くの銘柄を監視するよりも、業績等を考慮した数銘柄に絞った方が値動きの癖や動向がより判断しやすくなるためおすすめです。

まとめ

カブセ足は相場の転換や上昇トレンドの継続を示唆するチャートパターンであり、エントリーの根拠に採用している投資家も大変多くなっています。

しかし、カブセ足出現の初動段階の見切り発車は損失を生んでしまうケースも多く、裏側に潜む投資家心理を読み解けなければ優位なトレードは行えません。

また、差し込み線等はよく似た形状でありながら詳細な意味合いが変わるため、それぞれに適した分析を心掛けていきましょう。

【無料】株システムトレードの教科書の記事は「システムトレードの達人」を使って検証しています。

↓↓↓↓↓

今ならシステムトレードの達人(無料版)がこちらよりダウンロードできます。

ぜひ手に入れてください!