目次

損切りして買い直すとは

損切りして買い直すとは、エントリーした銘柄が逆の方向に動いたため損切りした後に、再び想定した方向に動いたことで買い直すことです。

具体的な例を見ていきましょう。

次のチャートは、半導体製造装置大手【6857】アドバンテストの日足チャートとなります。

アドバンテストの株価は、2024年9月27日に新高値を付けて、抵抗線(レジスタンスライン)をブレイクアウトして上放れしました。

「抵抗線をブレイクアウトしたため、上昇しそうだ」という典型的な順張りの買いサインとなります。

しかし、この翌日以降には下落となり、再び抵抗線の下に来てしまいました。

「抵抗線をブレイクアウトしたため、上昇しそうだ」というシナリオにおいては、“抵抗線をブレイクアウト”という条件が崩れたため、エントリーの翌日に抵抗線の下に来てしまった時点で損切りとなります。

その後、アドバンテストは再び上昇して、2024年10月7日には、抵抗線をブレイクアウトしたラインに再び上がってきました。

ここで、再びシナリオが復活したため買い直すことになります。

このような展開が、「損切りして買い直す」取引です。

なお、アドバンテストのその後の株価は、次のように大きく上昇しています。

損切りして買い直すメリット

損切りして買い直すメリットについて見ていきましょう。

損切りで損失を限定できる

上記のアドバンテストのチャートを見ると、「わざわざ損切りしてから買い直さなくても、上がっていったじゃないか」と思う方もいるかもしれません。

確かに、一度損切りとなっているため、買ってから損切りせずに保有していた場合に比べると、その損切り分だけは損失があります。

※具体的には、9月27日に7,209円で買って、翌日の寄り付きに損切りしていた場合は6,836円の損切りとなり、-5.17%分の損失となります。

ただ、これはあくまで結果論でそう言えるに過ぎず、一面しか見られていません。

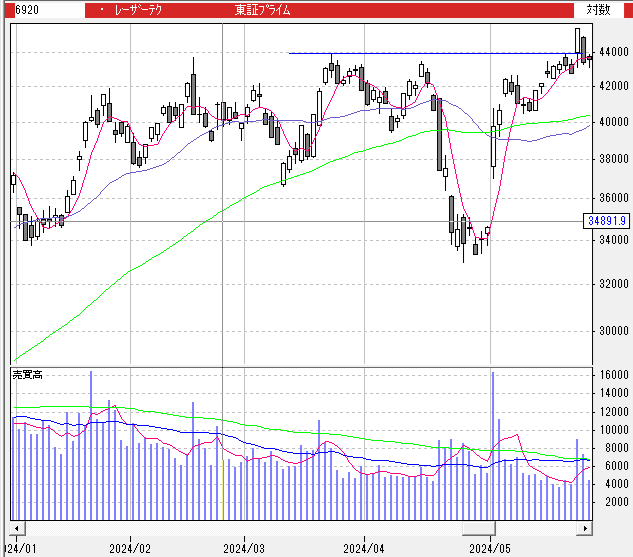

次のチャートは、マスクブランクス検査装置というニッチ分野の半導体製造装置に強い【6920】レーザーテックの2024年5月の日足チャートです。

レーザーテックの株価は、2024年5月23日に抵抗線をブレイクアウトして上放れとなっています。

ここでエントリーしたとして、翌日には再び抵抗線を割ったため、シナリオが崩れたと見て損切りとなります。

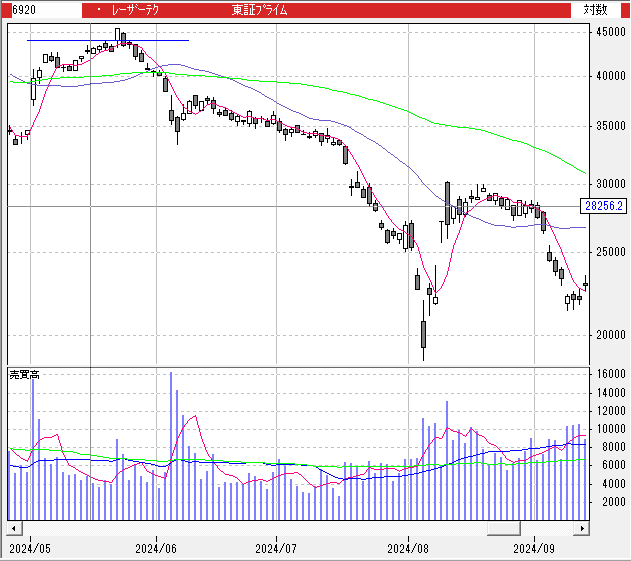

その後のレーザーテックの株価は、次のようになっていました。

もしも損切りしなかったら、株価は半値以下にまで大暴落となっていました。

こうなってしまったら、塩漬け株のできあがりとなってしまうことでしょう。

わざわざ損切りして買い直すことには、抵抗もあるかもしれませんが、長期的な大きな損失を避けるには、損切りする以外に方法がないということが現実です。

損切りして買い直すデメリット

損切りして買い直すデメリットについて見ていきましょう。

小さな損失が積み重なる

損切りして買い直すとやっていると、小さな損失が何度も積み重なってしまうことがあります。

とはいえ、レーザーテックのように、長期的に大きな損失を避けるには、損切りする以外に方法はないため、デメリットとはいえ、受け入れざるを得ないリスクとも言えます。

損切り以外の選択肢としては、複数期間に渡って分散投資するという方法もありますが、短期トレードという趣旨からは逸れてしまいます。

デイトレやスイングトレードのような短期トレードにおいては、どうしても損切りは避けようがないとしか言いようがありません。

新NISAでは枠を浪費するだけで無意味

新NISAのような長期投資においては、損切りして買い直す取引は無駄な行為であり、推奨できないため注意しておきましょう。

そもそも損切りというのは、短期トレードにおけるリスク管理の方法であり、長期投資においてのリスク管理は分散投資によって行うことが王道です。

新NISAを使ってスイングトレードやデイトレードもできますが、新NISAでは成長投資枠240万円までしかトレードには使えません。

新NISAでエントリーした銘柄について、損切りしてしまうと、その時点で枠を使ってしまいます。

新NISAの枠を使って損切りすると、その枠は翌年にならないと復活しません。

※参考:金融庁「NISAを知る」

新NISAで損切りして買い直す取引は、枠を単に浪費するだけでもったいないと言わざるを得ない行為です。

そもそも、新NISAは長期投資向けの制度であり、トレードに使うには適していません。

損切りして買い直すと税金はどうなる?

損切りして買い直すについて疑問点が多いのは、税金についてかと思います。

損切りして買い直した場合の、税金の影響についてまとめておきましょう。

基本事項として、株の売却益に発生する税金は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)で、他の所得とは合算されない申告分離課税となります。

短期トレードでは税金には影響しない

デイトレやスイングトレードのような短期トレードの場合には、損切りして買い直したとしても、税金への影響はほとんどありません。

税金への影響として考えなければいけないのは年末を挟む場合であるため、短期トレードでは考える必要は特にないかと思います。

長期投資では年末を挟むと影響する場合あり

長期投資では、年末を挟んで損切りして買い直すと、税金に影響する場合があります。

株の税金が確定するタイミングは、売却して利益を確定させた時点となります。

例えば、既に年間の売却益が50万円の場合、含み損が出ている銘柄をいったん年内に売却してから、すぐに買い直せば、売却益50万円が小さくなって税金が戻ってきます。

ただ、保有銘柄を全て売却してしまうと、株主番号が変わってしまい、連続保有年数がリセットされてしまうことには注意が必要です。

一部の株主優待銘柄については、連続保有年数が条件となっている場合もあるため、この点については留意しておくようにしましょう。

どうしても株主番号を変えたくない場合には、保有銘柄を全て売却するのではなく、1単元(100株)だけ残しておいて、残りを全て売却してから、買い直すことで維持されます。

※単元未満株制度で買っている場合には、1株だけ保有して残しておいても株主番号は維持されます。

上場株式には3年の繰越控除がある

株式や投資信託の損失は、3年間繰り越して控除できる「繰越控除」が使えるため、損切りして買い直すことで税金を小さくできる可能性があります。

特に、保有銘柄が全て損失となっている場合には、年内に一度損失を確定させて買い直せば、その赤字額を翌年に繰り越せます。

ただ、これらの赤字を確定させる方法は、あくまでその後に利益確定を挟むことが前提となることには注意が必要です。

S&P500指数やオルカン(世界株ETF)のような長期保有が前提のインデックス投資の場合には、数年では利食いしないため、有効な方法とは言えません。

また、新NISAで保有している場合には、そもそも新NISAは非課税口座であるため節税する必要はなく、無駄に枠を浪費してしまうことになりかねません。

まとめ

この記事では、損切りして買い直すことについて解説してきました。

デイトレやスイングトレードのような短期トレードにおいては、損切りして買い直すことは必須とも言える方法です。

エントリーとは逆に動いた場合に塩漬け株化してしまうことを防ぐ上では、短期トレードでは損切りして買い直すしかありません。

長期投資では、節税対策として、損失が出ている銘柄を損切りして買い直すことで、年間の売却益を圧縮する方法があります。

ただ、インデックス投資のように数十年に渡って長期保有する場合には、有効な方法ではありません。

新NISAは非課税口座であるため、損切りして買い直す必要はなく、むしろ枠を無駄に浪費してしまうだけのため注意しておきましょう。

【無料】株システムトレードの教科書の記事は「システムトレードの達人」を使って検証しています。

↓↓↓↓↓

今ならシステムトレードの達人(無料版)がこちらよりダウンロードできます。

ぜひ手に入れてください!