目次

1.高配当銘柄とは?

企業は、事業活動をする中で得たれ利益の一部を「配当」として株主に還元しています。

配当は、年1回もしくは年2回実施されることが多く、中間決算や本決算(四半期決算)と合わせて行われます。

さて、この配当ですが、企業によって配当金の金額は変化します。

配当の金額が高ければ高いほど、株主還元する良い企業とみられています。

ただし、配当金額が高ければ高いほど、高配当銘柄とは限りません。

「高配当銘柄」かどうかを判断する材料として、【配当利回り】を確認することが重要です。

〇配当利回りの計算式

配当利回り(%)= 1株当たりの年間配当金額 ÷ 1株当たりの株価 × 100

この配当利回りが高い銘柄ほど「高配当銘柄」と判断されます。

2020年12月末時点で、東証1部の平均配当利回りは、「約1.9%」となっています。

よって、高配当銘柄は、その倍の約4%以上の銘柄と言えそうです。(3%以上を高配当銘柄と判断される場合もあります。)

1年間の利回りが「約4%」というと、銀行の定期預金や国債、社債と比較すると圧倒的に良い利回りと言えます。

配当のみで生活している有名な個人投資家もおり、多くの人にとって、魅力的な投資生活と言えるでしょう。

2.高配当銘柄のメリット

高配当銘柄を保有するメリットは、何とも言っても、高い配当金を毎年得られることでしょう。

後ほどご紹介しますが、銘柄によっては、誰もが知っている有名企業でも、配当利回りが5%を超える銘柄も存在します。

また、保有している企業が中長期的に成長している企業であれば、高い配当を毎年もらいながら、株価も上昇するという恩恵も受けられます。

保有している間は、高い配当をもらいながら、株価が大きく上昇したら利益を確定して、キャピタルゲインを狙うこともできます。

高配当銘柄は安定して利益を上げたい投資家には最高の投資対象と言えるでしょう。

3.高配当銘柄のデメリット

その一方で、高配当銘柄への投資にはデメリットも存在します。

そもそも配当の原資は、企業の儲けから捻出されます。

儲けが出ていない会社からは、配当を出し続けることはできません。

現状は高配当銘柄に分類されていても、将来的に、同様の水準の配当が保証されているわけではありません。

高配当銘柄に投資してから、その後、「減配(配当の金額減額される)」や「無配(配当がなくなる)」こともあります。

本来得られると思っていた高配当が得られなくなると、一気に配当利回りは低下し、投資する魅力が薄れてしまいます。

また、減配や無配が発表されると、単純に配当利回りが低下するだけではすみません。

なぜなら、これまで高配当を魅力に投資していた投資家が、失望売りを出す可能性が高いからです。

その結果、配当が得られないだけでなく、株価も大きく下落する可能性が高くなります。

このようなリスクが高配当銘柄への投資にはあることをしっかり理解して行う必要があります。

また、高配当銘柄の特徴として、「成熟企業」が多いこともしっかり理解しておきましょう。

成熟企業とは、長年上場しており、業績が安定している企業を指します。

安定企業というと聞こえはいいですが、成長性は、新興企業と比較すると見劣りします。

成熟企業は、事業自体が成長しきっており、新たな成長を目指していない、するつもりがない企業も含まれています。

本来企業は、稼いだお金を、さらなる成長のための資金に回し、事業拡大を効率的に行っています。

新興企業に、無配企業が多いのはこれが理由です。

高い配当を回せるほど、新規事業にお金を回していないということは、現状は「安定(成熟)企業」でも、将来は「衰退企業」に変化する可能性はあります。

ここ最近の世の中の情勢を見ると、技術はドンドン進化しており、技術の陳腐化も早いです。

目先数年は、高配当を得ることができても、中長期的に高配当が維持できるかはわかりません。

よって、高配当銘柄に投資する場合には、中長期的に高配当が得られるほど、業績が安定しているか、衰退する可能性はないかということを念入りにチェックすべきでしょう。

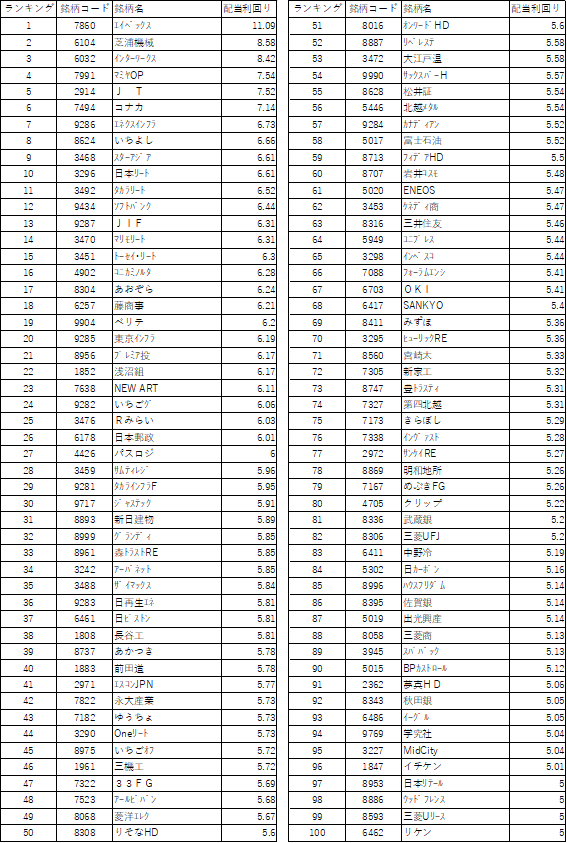

4.高配当銘柄ランキング→2020年末の配当利回りランキング

上記は、2020年末時点における、配当利回りの高い上位100社です。

上位100社は、すべて配当利回りが5%を超えています。

上位銘柄にもなると、配当利回りが10%近いものもあります。

ただし、「高配当銘柄のデメリット」でもお話ししましたが、これは将来的に確実に安定して得られるものではありません。

しっかりと、企業業績を見たうえで、どの高配当銘柄に投資するかを検討する必要があるでしょう。

5.高配当銘柄の選び方

高配当銘柄を選ぶ際には、将来的に継続して高配当が得られるかという視点です。

中長期的に安定して高配当を得るためには、やはり利益を中長期で稼ぐことができるかという視点が重要です。

失敗しにくい高配当銘柄のポイントは、以下2つです。

- 連続増配銘柄

- 業績が黒字予想を出している

上記の2点を最低条件に設けることで、良い高配当銘柄を見つけやすくなります。

「連続増配銘柄」とは、何年間も連続して増配を続けている企業を指します。

毎年連続して増配できる企業は、元手となる利益が毎年増えていることを表しています。

連続増配を行っている企業に優先投資を行うことで、将来的に安定して高配当が得られる可能性が高まります。

また、「業績が黒字予想を出している」銘柄は、しっかりと本業の儲けを出すことができている企業であると言えます。

会社が出している業績予想は、企業のHPや四季報、証券会社のツール等で簡単に確認できます。

業績予想が黒字となっている、欲を言えば、前年と比較して増収増益になっている銘柄を優先的に選びましょう。

業績が前年比で伸びている企業は、増配される期待も持てるので、要チェックです。

よって、高配当銘柄を選定する場合には、

- 連続増配銘柄

- 業績が黒字予想を出している

の上記2点を最低条件に設定すれば、将来も安定的に高配当を得られる可能性が高まります。

6.オススメ高配当3銘柄

最後に、比較的株式投資の初心者の方でも安心して高配当銘柄投資ができる銘柄をご紹介したいと思います。

①武田薬品工業(4502)

株価:3695円(2021年1月8日時点)

配当利回り:約4.8%(2021年1月8日時点)

同社は、国内製薬会社国内最大手企業です。世界でも売上トップ10に入る大企業です。

がん、中枢神経、消化器等に重点をおいた製薬開発を行っています。

同社は大企業で業績も非常に安定しているほか、積極的に企業買収も行っており、成長性も期待できる銘柄です。

低リスクで高配当を狙いたい投資家に向いている銘柄と言えるでしょう。

②ソフトバンク(9434)

株価:1347円(2021年1月8日時点)

配当利回り:約6.4%(2021年1月8日時点)

同社は、「ソフトバンク」や「ワイモバイル」を展開する通信会社です。ZOZOも傘下に加えています。

通信事業は、インフラの側面が強く、中長期的に安定した売り上げが見込める事業であり、配当による収益を狙う投資家に向いている銘柄でしょう。

直近は携帯電話料金の値下げ圧力が総務省よりかかっているものの、大手3社の独占状態が解消する可能性は低く、引き続き堅調な業績が期待できるでしょう。

③日本たばこ産業(2914)

株価:2046円(2021年1月8日時点)

配当利回り:約7.5%(2021年1月8日時点)

同社は、たばこ事業を展開しています。

国内の時勢が禁煙の流れに進んでいるものの、積極的に海外のたばこ会社を買収し、規模拡大を図っているほか、たばこ事業以外の飲料事業等も展開し、多角化を図っています。

配当利回りも約7.5%と大企業にも関わらず高い配当を誇っており、安定的な配当獲得が期待できるでしょう。

7.まとめ

高配当銘柄は、毎年安定して高い配当が得られる非常に魅力的な投資対象と言えます。

しかし、将来も同様に高配当を得られるかは未知数であり、しっかりとした銘柄設定を行う必要があります。

将来的にも業績が拡大している銘柄を優先的に投資すべきでしょう。

その一方で、将来的に衰退しそうな業種や事業内容であれば、どんなに足元が高配当でも、投資は避けるべきと言えます。

安易に高配当銘柄に投資すると、高配当を得られないだけではなく、株価が下落して、投資元本も棄損するリスクもあるので十分に注意しましょう。

将来的に成長性があり、高い配当を出す銘柄をしっかりと選定し、賢く安定的な配当生活を実現しましょう。

【無料】株システムトレードの教科書の記事は「システムトレードの達人」を使って検証しています。

↓↓↓↓↓

今ならシステムトレードの達人(無料版)がこちらよりダウンロードできます。

ぜひ手に入れてください!